Un estudio analiza el papel de la morfología del hombro en la locomoción de los primates

Un equipo de investigadoras del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), centro de investigación adscrito a la UAB, en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona ha realizado un estudio en el que utilizan una técnica pionera para definir la morfología y la función del rodete glenoideo, la estructura cartilaginosa que rodea la cavidad glenoidea de la escápula.

La principal articulación del hombro se llamada articulación glenohumeral. A grandes rasgos, sus principales componentes son la cabeza del húmero (el extremo superior del hueso del brazo) y la escápula u omóplato. Esta articulación tiene un papel primordial en la movilidad de los brazos y su forma puede proporcionar información sobre la locomoción de una especie determinada. En ese contexto, es especialmente interesante el estudio de la estructura que articula con la cabeza del húmero que se llama cavidad glenoidea, o simplemente glenoides. A partir del tamaño y la forma de la glenoides se puede inferir la actividad postural y locomotora de una especie, actual o extinta.

Aunque se conoce muy bien la relación entre la morfología de los huesos del hombro y su función, se sabe muy poco de la participación del tejido blando (como el cartílago, los tendones o el tejido conectivo) en el funcionamiento de esta articulación. En este contexto, dentro de la antropología biológica se ha debatido mucho sobre el papel que puede jugar el cartílago en general y el cartílago que rodea la cavidad glenoidea en particular, en el comportamiento locomotor de los primates. Este cartílago se llama rodete glenoideo o labrum, y es una parte esencial de la articulación glenohumeral. A pesar de su interés científico, se han llevado a cabo pocos estudios morfológicos sobre el rodete glenoideo en primates y humanos a causa de la dificultad para recoger información cuantitativa de las estructuras cartilaginosas, ya que en los fósiles no se preserva el tejido blando, y en especies actuales por la dificultad de acceso a restos cadavéricos.

Ahora, un artículo publicado recientemente en American Journal of Biological Anthropology por un estudio liderado por Georgina Raventós-Izard, investigadora predoctoral del grupo de investigación en Paleoprimatología y Paleoantropología del ICP y estudiante de doctorado del programa en Geología de la UAB, ha llevado a cabo un estudio pionero de la morfología del labrum mediante una técnica líder, la fotogrametría. El objetivo del estudio era determinar cuál sería su participación en la actividad locomotora y postural de los primates actuales y los humanos, y así poder inferir esa misma en la de los primates y homininos fósiles.

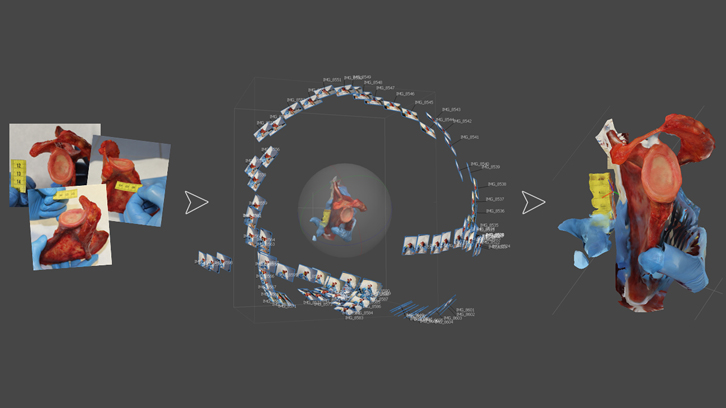

La fotogrametría es una técnica que consiste en la reconstrucción tridimensional (3D) de diferentes estructuras a partir de fotografías realizadas desde diferentes ángulos. A partir de los puntos comunes de las imágenes, el programa reconstruye el modelo 3D de la estructura. Gracias a esta técnica se pudieron crear modelos virtuales 3D de cavidades glenoideas con el labrum de diferentes individuos. Posteriormente, gracias a técnicas de morfometría geométrica se cuantificó la forma de los modelos y se visualizó su variación morfológica.

El estudio concluye que realizar inferencias en la actividad locomotora de primates en base a la morfología de la cavidad glenoidea sin tener en cuenta el labrum podría conducir a errores. O sea, la morfología de la cavidad glenoidea por sí sola no determinaría la funcionalidad de la articulación glenohumeral y se debería tener en cuenta la morfología del labrum en ese tipo de estudios.

a) Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP-CERCA), Universitat Autònoma de Barcelona

b) School of Anthropology and Conservation, University of Kent

Referencias

Georgina Raventós-Izard, Josep Mª. Potau, Aroa Casado, Juan F. Pastor, Julia Arias-Martorell. «The morphofunctional implications of the glenoid labrum of the glenohumeral joint in hominoids». American Journal of Biological Anthropology (2023). https://doi.org/10.1002/ajpa.24729